Roberto Ribeiro

Robles

Roberto Ribeiro Robles nasceu em São Vicente

da Beira, no dia 20 de julho de 1888. Era filho de Bernardo António Robles,

ferrador, e de Sabina da Conceição, moradores na rua Velha.

Para além da instrução primária, terá feito

alguma formação na área da saúde, porque, segundo consta no registo de batismo

de uma sobrinha de quem foi padrinho em 1905, tinha a profissão de enfermeiro do

Hospital da Misericórdia de São Vicente.

Alistou-se como voluntário no Batalhão de Caçadores

n.º 6 de Castelo Branco, em 1 setembro de 1906, e ali terá feito o curso de

habilitação para 1.º Sargento das Escolas Regimentais.

Em Março de 1909, foi destacado para fazer

serviço na província de Angola; regressou em Maio de 1910. Em Janeiro de 1911,

fez parte do batalhão destacado para a ilha da Madeira, para ajudar a coadjuvar

as autoridades locais na debelação duma epidemia de cólera-murbus. Regressou ao

continente em 27 de Março.

Estaria colocado em Lamego em 20 de Julho de

1917, data em que foi deslocado para o Regimento de Infantaria n.º 19, em

Chaves, por ordem da Secretaria da Guerra, onde ficou com o n.º 590 e na 9.ª Companhia.

Em agosto desse ano, foi promovido a Alferes e colocado no Regimento de Infantaria

21.

Fez parte do CEP e partiu para França, via

terrestre, em 15 de novembro de 1917 (tinha acabado de ser pai do segundo

filho), integrando a 6.ª Companhia do 2.º Batalhão do Regimento de Infantaria

21. Chegou a Paris no dia 18 do mesmo mês.

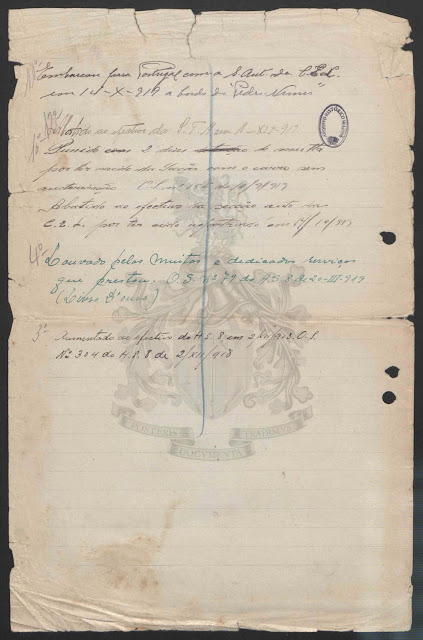

Sobre este período, o seu boletim individual do

CEP refere o seguinte:

a) Colocado no Batalhão

de Infantaria 21, em 27 de novembro de 1917;

b) Baixa ao hospital

da Cruz Vermelha Portuguesa, no dia 14 de abril de 1918; alta a 20 de

maio;

c) Licença de 60

dias para gozar em Portugal, a partir de 21 de maio. Em Lisboa foi sujeito a

nova avaliação médica, no Hospital Militar Provisório, tendo-lhe sido concedidos

mais 20 dias de licença para tratamentos;

d) Embarcou

novamente para França, a 16 de setembro, chegando a Brest três dias depois, e

aumentado à sua unidade;

e) Abatido ao

efetivo do seu batalhão em 20/9/1918, por ter sido transferido para o Depósito

de Infantaria.

Regressou a Portugal a 30 de maio de 1919 e

passou ao Regimento de Infantaria 16, em 28 de junho. Desempenhou depois o

cargo de Secretário Interino do Presídio Militar de Santarém e foi promovido a

Tenente, por despacho de 1 de dezembro de 1921. Em 18 de setembro de 1926

passou ao quadro de adidos e, em julho de 1927, foi transferido para o Batalhão

de Ciclistas n.º 2. Em 30 de setembro de 1929, foi considerado supranumerário

permanente.

Condecorações e louvores:

·

Medalha Militar de Cobre da classe de comportamento exemplar, em

21/11/ 1910;

·

Louvado pela muita dedicação, zelo e inteligência com que desempenhou

os diversos serviços que lhe foram confiados, quando fazia parte do

Destacamento de Contacto n.º 3, em Terras do Bouro, a 30/11/1911;

·

Premiado no tiro com a espingarda em uso no exército, no ano de 1912;

·

Medalha Militar de Prata da classe de comportamento exemplar, em

30 de março de 1918;

·

Medalha de Prata comemorativa da campanha de Portugal em França,

com a legenda França 1917 - 1918,

atribuída em 30/11/1918;

·

Medalha da Vitória, em 27 de novembro 1919;

·

Medalha de Louvor da Cruz Vermelha, em 31 de maio 1922;

·

Louvor «… pela dedicação,

muita inteligência e boa vontade com que sempre desempenhou o serviço de que

foi encarregado, muito especialmente pelo desempenho do cargo de ajudante

interino do Regimento nº 8.» (processo militar individual);

·

Louvado pela competência com que levou a cabo a organização da

Secretaria Regimental anterior a 1919.

Por ter tomado parte na ação que deu lugar à condecoração

do Batalhão do Regimento de Infantaria n.º 22 com a Cruz de Guerra de 1.ª

classe, teve direito, nos termos do art.º 23 do regulamento das ordens

militares portuguesas, ao uso do respetivo distintivo.

Família:

Antes de ser mobilizado para França, Roberto

Ribeiro Robles já tinha casado com Palmira Lopes Leal, na freguesia de

Salvador, Santarém, no dia 5 de maio de 1915. O casal teve 2 filhos:

1. Fernando Leal

Robles (também seguiu a carreira militar), que casou com Nair Júlia de Pinho Colaço

Robles e tiveram 1 filho;

2. Roberto Leal

Robles (nasceu em São Vicente da Beira, onde os seus pais residiam

acidentalmente, no dia 7 de outubro de 1917). Casou, na cidade de Chaves, com

Gabriela Figueiredo e tiveram 1 filho.

Roberto Ribeiro Robles não terá mantido um

contacto muito próximo com a terra, nos últimos anos de vida. Talvez por isso,

mas sobretudo porque morreu muito novo, não haja muitas memórias dele em São

Vicente. Faleceu de tuberculose renal, que terá sido adquirida durante a sua

estadia em França, em 14 março 1932. Tinha apenas 44 anos.

(Pesquisa feita com a colaboração de Maria

Teresa Nobre Monteiro Barroso, prima de Roberto Ribeiro Robles e Ana Maria

Robles, esposa de um dos seus netos)

Maria Libânia Ferreira

Do livro Os Combatentes de São Vicente da Beira na Grande Guerra

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)